Wissenschaft

Auf Herz und Nieren geprüft

Warum Bewegung für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung unverzichtbar ist

Isabelle Balge

Employee in the New Business Development, THERA-Trainer

Die Verringerung der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität bei chronischer Nierenerkrankung (CKD) rückt zunehmend in den gemeinsamen Fokus von Kardiologie und Nephrologie. Ein aktuelles Clinical Consensus Statement kardiologischer und nephrologischer Fachgesellschaften betont deshalb die Bedeutung der Bewegungstherapie zur Reduktion der kardiovaskulären Belastung bei CKD-Patienten im Stadium G3-G5D (vgl. Kouidi et al. 2024).

Hintergrund

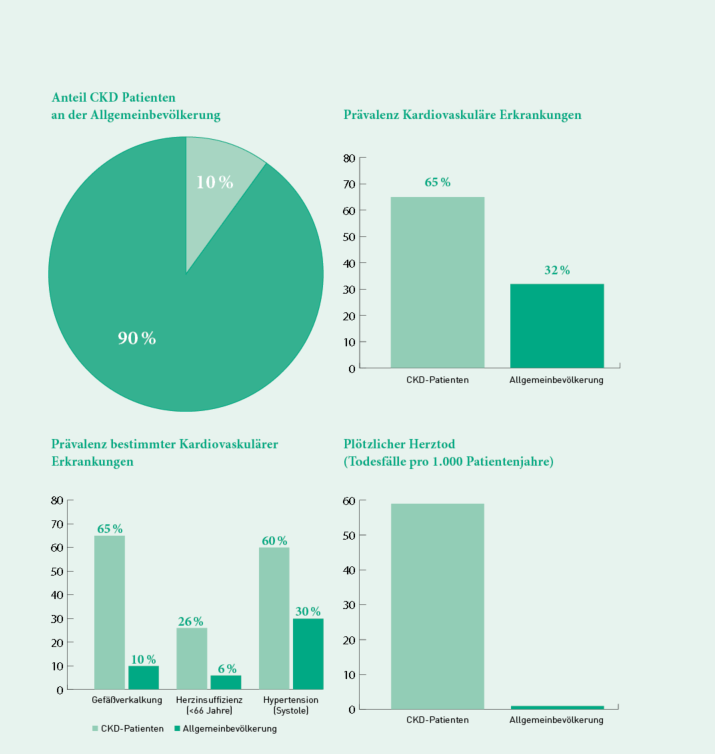

Chronische Nierenerkrankung (CKD) betrifft weltweit etwa 10% der Bevölkerung. Die Einteilung erfolgt nach der sogenannten glomerulären Filtrationsrate (GFR), die angibt, wie gut die Nieren das Blut filtern:

Stadium G3: mäßige Einschränkung (GFR 30–59 ml/min)

Stadium G4: schwere Einschränkung (GFR 15–29 ml/min)

Stadium G5: Nierenversagen (GFR unter 15 ml/min)

G5D: dialysepflichtiges Nierenversagen

Hintergrund

Chronische Nierenerkrankung (CKD) betrifft weltweit etwa 10% der Bevölkerung. Die Einteilung erfolgt nach der sogenannten glomerulären Filtrationsrate (GFR), die angibt, wie gut die Nieren das Blut filtern:

Stadium G3: mäßige Einschränkung (GFR 30–59 ml/min)

Stadium G4: schwere Einschränkung (GFR 15–29 ml/min)

Stadium G5: Nierenversagen (GFR unter 15 ml/min)

G5D: dialysepflichtiges Nierenversagen

Zusammenhang zwischen CKD und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen CKD und kardiovaskulären Erkrankungen (CVD). Ursächlich hierfür sind unter anderem chronische Volumenüberlastung, entzündliche Prozesse und Mineralstoffstörungen, die zu einer erhöhten arteriellen Steifigkeit und Arteriosklerose führen. Die Prävalenz von Gefäßverkalkungen liegt bei Hämodialyse-Patienten bei bis zu 65% und bei Peritonealdialyse-Patienten sowie Patienten mit CKD G3-G4 bei etwa 60%.

Etwa die Hälfte der Patienten mit CKD im Stadium G4-G5 leidet an einer CVD. Sie haben eine doppelt so hohe Prävalenz für kardiovaskuläre Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (65% vs. 32%). Herzinsuffizienz tritt bei CKD-Patienten über 66 Jahren deutlich häufiger auf (26% vs. 6%), bei Dialysepatienten liegt die Prävalenz sogar bei 44%. Zudem ist das Risiko für plötzlichen Herztod bei Dialysepatienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht (59 vs. 1 Todesfälle pro

1000 Patientenjahre).

Etwa die Hälfte der Patienten mit CKD im Stadium G4-G5 leidet an einer CVD. Sie haben eine doppelt so hohe Prävalenz für kardiovaskuläre Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (65% vs. 32%). Herzinsuffizienz tritt bei CKD-Patienten über 66 Jahren deutlich häufiger auf (26% vs. 6%), bei Dialysepatienten liegt die Prävalenz sogar bei 44%. Zudem ist das Risiko für plötzlichen Herztod bei Dialysepatienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht (59 vs. 1 Todesfälle pro

1000 Patientenjahre).

Bewegung als nicht-medikamentöse Therapie

Die Prävention von CVD ist ein wichtiger Ansatz, um die Lebenserwartung von CKD-Patienten zu verbessern. Das Clinical Consensus Statement fokussiert daher auf nicht-medikamentöse Therapien, insbesondere die Bewegungstherapie.

Körperliche Aktivität und CKD

Zwischen körperlicher Aktivität und dem CKD-Risiko sowie der Gesamtmortalität besteht ein Dosis-Wirkungs-Zusammenhang. Einige Studien zeigen, dass körperliche Aktivität das Fortschreiten der CKD verlangsamen und die Albuminurie (Eiweißausscheidung im Urin) verringern kann. Geschätzt wird, dass das CKD-Risiko pro 10 MET-h/Woche um 2% gesenkt werden kann.

MET-h/Woche beschreibt den Energieverbrauch durch körperliche Aktivität

Eine Erhöhung der körperlichen Aktivität bei CKD-Patienten ohne Nierenersatztherapie kann zudem Risikofaktoren wie Bluthochdruck verbessern und die kardiovaskuläre Mortalität bei Dialysepatienten senken. In mehreren Studien zeigte sich, dass Patienten, die körperlich aktiver sind, eine niedrigere Sterblichkeitsrate aufweisen.

Studienlage zur Bewegungstherapie

Die DiaTT-Studie zeigte, dass Training während der Dialyse sicher ist und klinische Vorteile bei Patienten mit unterschiedlichen Begleiterkrankungen und Altersgruppen bringt. Die körperliche Funktion verbesserte sich, die Zahl der Krankenhauseinweisungen konnte gesenkt und die Hospitalisierungsrate halbiert werden.

Auch weitere Studien wie RENEXC und AWARD zeigten positive Effekte auf die Fitness von Patienten mit CKD G3-G5. Die Cycle-HD-Studie berichtete über Verbesserungen kardialer Parameter nach sechs Monaten intradialytischen Fahrradtrainings.

Auch weitere Studien wie RENEXC und AWARD zeigten positive Effekte auf die Fitness von Patienten mit CKD G3-G5. Die Cycle-HD-Studie berichtete über Verbesserungen kardialer Parameter nach sechs Monaten intradialytischen Fahrradtrainings.

Traditionelle kardiovaskuläre Risikofaktoren bei CKD

Die Entwicklung von Bluthochdruck und CKD steht in einer engen Wechselbeziehung. Bluthochdruck ist eine der Hauptursachen für CKD, da er die kleinen Gefäße der Niere schädigt. Umgekehrt fördert CKD die Entstehung von Bluthochdruck über einen erhöhten Sympathikustonus und die Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems. Die Prävalenz von Bluthochdruck bei CKD-Patienten ist hoch: 60% für den systolischen und 30% für den diastolischen Blutdruck.

CKD und Herzinsuffizienz sind als kardiorenales Syndrom pathophysiologisch eng miteinander verbunden. Beiden Erkrankungen liegen gemeinsame Mechanismen zugrunde: systemische Ent-zündung, endotheliale Dysfunktion und oxidativer Stress.

Die Dialyse selbst stellt ein Risiko für den plötzlichen Herztod dar. Mögliche Mechanismen sind eine unzureichende Dialysedosis, Herzrhythmusstörungen infolge von Volumenüber- oder -entzug sowie Elektrolytverschiebungen während und nach der Dialyse.

CKD und Herzinsuffizienz sind als kardiorenales Syndrom pathophysiologisch eng miteinander verbunden. Beiden Erkrankungen liegen gemeinsame Mechanismen zugrunde: systemische Ent-zündung, endotheliale Dysfunktion und oxidativer Stress.

Die Dialyse selbst stellt ein Risiko für den plötzlichen Herztod dar. Mögliche Mechanismen sind eine unzureichende Dialysedosis, Herzrhythmusstörungen infolge von Volumenüber- oder -entzug sowie Elektrolytverschiebungen während und nach der Dialyse.

Weniger Herzinfarkte, weniger Krankenhausaufenthalte – mehr Lebensqualität durch Bewegungstherapie.

Sicherheit der Bewegungstherapie

Bewegung während der Dialyse ist grundsätzlich sicher, wenn sie richtig dosiert wird. In den ersten zwei Stunden einer Dialyse treten kaum Nebenwirkungen auf. Bei hohen Ultrafiltrationsvolumina und einem Risiko für intradialytische Hypotonie sollte das Training jedoch verschoben werden, bis sich die Kreislaufwerte stabilisiert haben.

Empfehlungen zur Bewegungstherapie und Schlussfolgerung

Die KDIGO-Richtlinien empfehlen mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche. Ideal wären 7.000 bis 10.000 Schritte pro Tag – allerdings bewegen sich die meisten Patienten unterhalb dieser Werte.

Die Evidenz unterstreicht: Gezielte Bewegungs-therapie bietet CKD-Patienten zahlreiche Vorteile und kann sicher durchgeführt werden. Das Training sollte individuell angepasst werden. Die Einführung strukturierter Bewegungsprogramme könnte entscheidend zur Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität in dieser Hochrisikogruppe beitragen und sollte daher als integraler Bestandteil der CKD-Behandlung gefördert werden.

Die Evidenz unterstreicht: Gezielte Bewegungs-therapie bietet CKD-Patienten zahlreiche Vorteile und kann sicher durchgeführt werden. Das Training sollte individuell angepasst werden. Die Einführung strukturierter Bewegungsprogramme könnte entscheidend zur Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität in dieser Hochrisikogruppe beitragen und sollte daher als integraler Bestandteil der CKD-Behandlung gefördert werden.

Ambulante Rehabilitation

Cycling

Fachkreise

Produkte

Stationäre Rehabilitation

THERAPY

THERAPY 2025-II

THERAPY Magazin

Wissenschaft

Wohnen im Alter & Langzeitpflege

Isabelle Balge

Employee in the New Business Development, THERA-Trainer

Isabelle Balge has several years of practical experience in the emergency medical services. Following her dual study programme in Business Administration specialising in Health Management, she has been part of THERA-Trainer’s New Business Development team since 2023. Her role includes that of Medical Liaison specialising in nephrology and dialysis. She is currently studying on a part-time basis for a master’s degree in Health Economics and Management.

References:

- Kouidi E, Hanssen H, Anding-Rost K, Cupisti A, Deligiannis A, Grupp C, Koufaki P, Leeson P, Segura-Orti E, Van Craenenbroeck A, Van Craenenbroeck E, Clyne N, Halle M. The role of exercise training on cardiovascular risk factors and heart disease in patients with chronic kidney disease G3-G5 and G5D: a Clinical Consensus Statement of the European Association of Preventive Cardiology of the ESC and the European Association of Rehabilitation in Chronic Kidney Disease. Eur J Prev Cardiol. 2024 Sep 6;31(12):1493-1515. doi: 10.1093/eurjpc/zwae130. PMID: 38593202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38593202/

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen