Technologie & Entwicklung

Runder Tritt von Vorteil

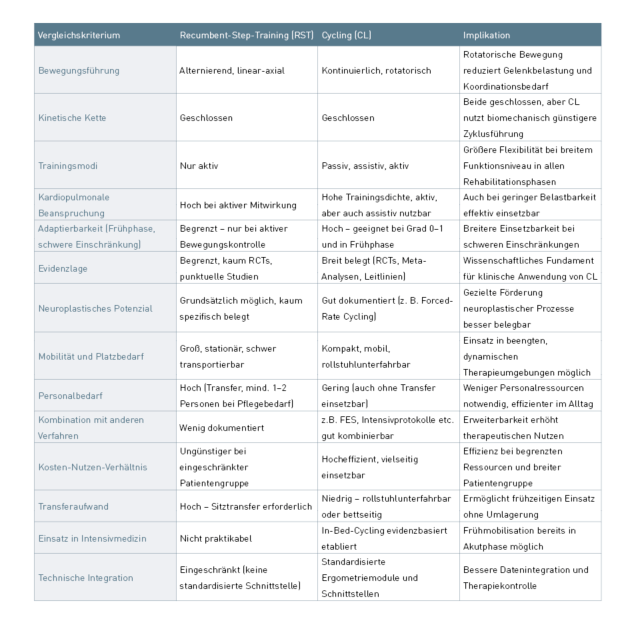

Ein Vergleich von Recumbent-Step-Training und zyklischem Bewegungstraining in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation – biomechanische, funktionelle und evidenzbasierte Bewertung unter Berücksichtigung logistischer und ökonomischer Rahmenbedingungen.

Fabian Scheffold

Projektleiter New Business Development, THERA-Trainer

Die Wahl geeigneter Ausdauertrainingsmodalitäten beeinflusst in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation den Therapiebeginn, das Anwendungsspektrum, die funktionelle Anpassung, sowie den logistischen Gesamtaufwand. Zwei etablierte Verfahren sind das Recumbent-Step-Training (RST) und das zyklische Bewegungstraining (Cycling, CL).

Beide Trainingsformen beruhen auf einer geschlossenen kinetischen Kette, unterscheiden sich jedoch grundlegend in Bewegungsführung und Adaptierbarkeit. RST erzeugt eine linear-axiale, alternierende Extension–Flexion der unteren Extremitäten unter fester Fußposition in halbaufrechter Sitzposition, häufig kombiniert mit Armaktivität. CL hingegen basiert auf einer kontinuierlich rotatorischen Bewegung mit gleichmäßiger Lastverteilung über den gesamten Bewegungsbogen und kann passiv, assistiv oder aktiv an oberen und unteren Extremitäten appliziert werden.

Zunehmende Evidenz spricht für CL, das frühzeitig einsetzbar, koordinativ niedrigschwellig, gelenkschonend und mit hoher Trainingsdichte durchführbar ist. RST erfordert hingegen höhere motorisch-kognitive Voraussetzungen, ist organisatorisch aufwändiger und zeigt eine geringere Adaptierbarkeit – insbesondere bei funktionell schwer eingeschränkten Patienten.

Auch hinsichtlich Gerätekomplexität, Platzbedarf und Steuerbarkeit bietet CL strukturelle Vorteile. Vor dem Hintergrund begrenzter personeller und infrastruktureller Ressourcen stellt sich beim Einsatz von RST zunehmend die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen.

Der vorliegende Beitrag vergleicht beide Verfahren – mit Fokus auf biomechanische, funktionelle, praktische und evidenzbasierte Aspekte in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation.

Beide Trainingsformen beruhen auf einer geschlossenen kinetischen Kette, unterscheiden sich jedoch grundlegend in Bewegungsführung und Adaptierbarkeit. RST erzeugt eine linear-axiale, alternierende Extension–Flexion der unteren Extremitäten unter fester Fußposition in halbaufrechter Sitzposition, häufig kombiniert mit Armaktivität. CL hingegen basiert auf einer kontinuierlich rotatorischen Bewegung mit gleichmäßiger Lastverteilung über den gesamten Bewegungsbogen und kann passiv, assistiv oder aktiv an oberen und unteren Extremitäten appliziert werden.

Zunehmende Evidenz spricht für CL, das frühzeitig einsetzbar, koordinativ niedrigschwellig, gelenkschonend und mit hoher Trainingsdichte durchführbar ist. RST erfordert hingegen höhere motorisch-kognitive Voraussetzungen, ist organisatorisch aufwändiger und zeigt eine geringere Adaptierbarkeit – insbesondere bei funktionell schwer eingeschränkten Patienten.

Auch hinsichtlich Gerätekomplexität, Platzbedarf und Steuerbarkeit bietet CL strukturelle Vorteile. Vor dem Hintergrund begrenzter personeller und infrastruktureller Ressourcen stellt sich beim Einsatz von RST zunehmend die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen.

Der vorliegende Beitrag vergleicht beide Verfahren – mit Fokus auf biomechanische, funktionelle, praktische und evidenzbasierte Aspekte in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation.

Evidenzbasis für Recumbent-Step-Training

RST ist insbesondere im nordamerikanischen Rehabilitationskontext etabliert und wird dort sowohl zu Trainings- als auch zu diagnostischen Zwecken eingesetzt. Ein modifiziertes Testprotokoll (mTBRS-XT) konnte bei ambulanten Schlaganfallpatienten höhere VO₂-peak-Werte erzielen als ein konventioneller Fahrradergometertest, was auf die zusätzliche Beanspruchung der oberen Extremitäten zurückgeführt wurde (Billinger et al., 2008). Dies legt nahe, dass RST unter bestimmten Voraussetzungen eine erhöhte kardiopulmonale Belastung erzeugen kann.

RST basiert auf der funktionellen Kopplung von Armen und Beinen, wobei Armbewegungen die Beinbewegungen unterstützen können. Auch kann die eine Körperseite die Schwäche der anderen Seite teilweise kompensieren, da die Bewegungsmuster miteinander gekoppelt sind. Diese Methode zielt jedoch wenig auf eine differenzierte Ansteuerung der Restmuskelkraft oder ein klassisches Assistance-as-needed-Prinzip ab. Vielmehr erfordert sie eine aktive Mitarbeit, eine ausreichende Rumpfstabilität sowie kognitive Fähigkeiten zur Bewegungskontrolle.

Funktionell ist RST daher auf Personen beschränkt, die aktiv mitarbeiten können. Bei schweren Paresen, reduzierter Rumpfstabilität oder eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit ist die Durchführung häufig nicht sinnvoll möglich, da sowohl die koordinierte Nutzung von Armen und Beinen als auch eine bewusste Bewegungskontrolle erforderlich sind, um ein wirksames Training durchzuführen, das über einen grundlegenden Mobilisationsgedanken hinausgeht.

Trotz punktueller Vorteile in der Anwendung fehlen bislang randomisierte kontrollierte Studien, die einen funktionellen oder alltagsrelevanten Zusatznutzen von RST gegenüber CL belegen. Insbesondere hinsichtlich Frühmobilisation, Adaptierbarkeit bei schwer Beeinträchtigten und evidenzbasierter Wirksamkeit ergibt sich derzeit kein klarer Vorteil zugunsten von RST.

RST basiert auf der funktionellen Kopplung von Armen und Beinen, wobei Armbewegungen die Beinbewegungen unterstützen können. Auch kann die eine Körperseite die Schwäche der anderen Seite teilweise kompensieren, da die Bewegungsmuster miteinander gekoppelt sind. Diese Methode zielt jedoch wenig auf eine differenzierte Ansteuerung der Restmuskelkraft oder ein klassisches Assistance-as-needed-Prinzip ab. Vielmehr erfordert sie eine aktive Mitarbeit, eine ausreichende Rumpfstabilität sowie kognitive Fähigkeiten zur Bewegungskontrolle.

Funktionell ist RST daher auf Personen beschränkt, die aktiv mitarbeiten können. Bei schweren Paresen, reduzierter Rumpfstabilität oder eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit ist die Durchführung häufig nicht sinnvoll möglich, da sowohl die koordinierte Nutzung von Armen und Beinen als auch eine bewusste Bewegungskontrolle erforderlich sind, um ein wirksames Training durchzuführen, das über einen grundlegenden Mobilisationsgedanken hinausgeht.

Trotz punktueller Vorteile in der Anwendung fehlen bislang randomisierte kontrollierte Studien, die einen funktionellen oder alltagsrelevanten Zusatznutzen von RST gegenüber CL belegen. Insbesondere hinsichtlich Frühmobilisation, Adaptierbarkeit bei schwer Beeinträchtigten und evidenzbasierter Wirksamkeit ergibt sich derzeit kein klarer Vorteil zugunsten von RST.

Evidenzbasis für Cycling

CL verfügt über eine breit fundierte Evidenzlage, die funktionelle, kardiopulmonale und alltagsrelevante Zielgrößen einschließt. Eine Meta-Analyse von 28 randomisierten kontrollierten Studien mit insgesamt 1.115 Schlaganfallpatienten zeigte signifikante Verbesserungen in Gehfähigkeit, kardiorespiratorischer Fitness, motorischer Funktion und Gleichgewicht durch Ergometertraining – meist in Form von CL (Veldema & Jansen, 2020). Weitere Übersichtsarbeiten stützen diese Befunde (Barclay et al. 2022; Tiebel, 2018).

Weitere Potenziale ergeben sich durch die Kombination mit unterstützenden Verfahren: In einer kontrollierten Studie führte ein Co-Treatment mit funktioneller Elektrostimulation (FES) zu zusätzlichen Zugewinnen in Rumpfkontrolle und Gehstrecke (Aaron et al., 2018). Multimodale Ansätze wie diese erweitern die Einsatzmöglichkeiten insbesondere bei schwerer Lähmung oder zentralmotorischer Inaktivität.

Auch im intensivmedizinischen Setting ist CL zunehmend evidenzbasiert etabliert. Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigte, dass liegendes CL (In-Bed-Cycling) das funktionelle Outcome von kritisch kranken Patienten auf Intensivstation verringern und die Liegezeit auf Intensivstation verkürzen kann (O’Grady et al. 2024). Diese Ergebnisse flossen 2025 in die aktualisierte US-Leitlinie zur Frühmobilisation ein, welche „enhanced mobilization“ – einschließlich liegendem CL nach ICU-Aufnahme – ausdrücklich empfiehlt (Critical Care Society, 2025).

CL zeigt sich damit über alle Versorgungsphasen hinweg – von der Intensivmedizin bis zur postakuten Rehabilitation – als adaptives, effektiv belegtes und vielseitig einsetzbares Trainingsverfahren.

Weitere Potenziale ergeben sich durch die Kombination mit unterstützenden Verfahren: In einer kontrollierten Studie führte ein Co-Treatment mit funktioneller Elektrostimulation (FES) zu zusätzlichen Zugewinnen in Rumpfkontrolle und Gehstrecke (Aaron et al., 2018). Multimodale Ansätze wie diese erweitern die Einsatzmöglichkeiten insbesondere bei schwerer Lähmung oder zentralmotorischer Inaktivität.

Auch im intensivmedizinischen Setting ist CL zunehmend evidenzbasiert etabliert. Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigte, dass liegendes CL (In-Bed-Cycling) das funktionelle Outcome von kritisch kranken Patienten auf Intensivstation verringern und die Liegezeit auf Intensivstation verkürzen kann (O’Grady et al. 2024). Diese Ergebnisse flossen 2025 in die aktualisierte US-Leitlinie zur Frühmobilisation ein, welche „enhanced mobilization“ – einschließlich liegendem CL nach ICU-Aufnahme – ausdrücklich empfiehlt (Critical Care Society, 2025).

CL zeigt sich damit über alle Versorgungsphasen hinweg – von der Intensivmedizin bis zur postakuten Rehabilitation – als adaptives, effektiv belegtes und vielseitig einsetzbares Trainingsverfahren.

Biomechanische und neurophysiologische Grundlagen

Sowohl CL als auch RST erfolgen in sitzender Position, wodurch das Körpergewicht vollständig ab-

genommen und die Gelenkbelastung insgesamt reduziert wird.

Im Unterschied zur gleichmäßigen Kraftverteilung im rotatorischen Zyklus bei CL kann die lineare Bewegung bei RST lokal zu einer erhöhten Beanspruchung einzelner Muskelgruppen – insbesondere der Kniestrecker – führen, vor allem bei höheren Widerständen oder eingeschränkter Gelenkmechanik. Funktionell-strukturelle Einschränkungen wie Arthrose oder Adipositas können die Bewegungstoleranz unter diesen Bedingungen gegebenenfalls mindern.

Neurophysiologisch wirkt die rhythmisch-symmetrische Beinbewegung bei CL aktivierend auf spinale zentrale Mustergeneratoren (CPGs) und unterstützt über sensorisch-motorische Rückkopplung die funktionelle Reorganisation kortiko-spinaler Netzwerke (Klarner et al. 2014). Dieser Effekt kann durch sogenannte forced-rate-Protokolle – also bewusst erhöhte Tretfrequenzen – weiter verstärkt werden. Eine randomisierte kontrollierte Studie dokumentierte nach acht Wochen hochfrequenten CL-Trainings signifikante Verbesserungen sowohl in der Fugl-Meyer-Motorik als auch im VO₂-peak bei Schlaganfallpatienten (Linder et al., 2024).

Auch bei RST ist eine CPG-Aktivierung grundsätzlich möglich, sofern die Bewegung rhythmisch, bilateral und repetitiv erfolgt. Entsprechende Nachweise sind bislang jedoch nicht umfassend dokumentiert. Insgesamt stützen die biomechanischen und neurophysiologischen Merkmale insbesondere den vielseitigen und früh möglichen Einsatz von CL in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation.

genommen und die Gelenkbelastung insgesamt reduziert wird.

Im Unterschied zur gleichmäßigen Kraftverteilung im rotatorischen Zyklus bei CL kann die lineare Bewegung bei RST lokal zu einer erhöhten Beanspruchung einzelner Muskelgruppen – insbesondere der Kniestrecker – führen, vor allem bei höheren Widerständen oder eingeschränkter Gelenkmechanik. Funktionell-strukturelle Einschränkungen wie Arthrose oder Adipositas können die Bewegungstoleranz unter diesen Bedingungen gegebenenfalls mindern.

Neurophysiologisch wirkt die rhythmisch-symmetrische Beinbewegung bei CL aktivierend auf spinale zentrale Mustergeneratoren (CPGs) und unterstützt über sensorisch-motorische Rückkopplung die funktionelle Reorganisation kortiko-spinaler Netzwerke (Klarner et al. 2014). Dieser Effekt kann durch sogenannte forced-rate-Protokolle – also bewusst erhöhte Tretfrequenzen – weiter verstärkt werden. Eine randomisierte kontrollierte Studie dokumentierte nach acht Wochen hochfrequenten CL-Trainings signifikante Verbesserungen sowohl in der Fugl-Meyer-Motorik als auch im VO₂-peak bei Schlaganfallpatienten (Linder et al., 2024).

Auch bei RST ist eine CPG-Aktivierung grundsätzlich möglich, sofern die Bewegung rhythmisch, bilateral und repetitiv erfolgt. Entsprechende Nachweise sind bislang jedoch nicht umfassend dokumentiert. Insgesamt stützen die biomechanischen und neurophysiologischen Merkmale insbesondere den vielseitigen und früh möglichen Einsatz von CL in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation.

Die aktuelle Gesamtdatenlage spricht für den Einsatz von CL als primäres Ausdauergerät in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation.

Logistische und ökonomische Aspekte

Neben der klinischen Wirksamkeit sind es vor allem praktische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die über den Einsatz von Trainingsgeräten im rehabilitativen Alltag entscheiden. Hier zeigt sich ein deutlicher Vorteil zugunsten des CL.

Ein typisches RST Gerät benötigt mit Abmessungen von etwa 1,85 m × 0,76 m nahezu die doppelte Stellfläche eines CL-Systems (ca. 0,90 m × 0,57 m) und bringt mit rund 129 kg etwa das Dreifache an Gewicht mit sich. Dies erschwert nicht nur die flexible Nutzung innerhalb multipler Therapiebereiche, sondern limitiert auch die Mobilität des Geräts etwa bei Raumbedarf oder Reorganisation von Therapieeinheiten. RST-Systeme sind ausschließlich stationär einsetzbar; ein Patiententransfer auf den Gerätesitz ist erforderlich und erfordert bei erhöhtem Pflegebedarf in der Regel die Assistenz von ein bis zwei Betreuungspersonen.

Zyklische Ergometer hingegen sind in der Regel rollstuhlunterfahrbar, mobil gelagert und in ihrer Funktionsweise so konzipiert, dass sie auch bei stark eingeschränkter Muskelaktivität (Grad 0 oder 1) zum Einsatz kommen können. Dank integrierter Passiv- und Assistivmodi ist eine therapeutische Nutzung auch dann möglich, wenn die aktive Mitarbeit (noch) nicht oder nur teilweise gegeben ist – etwa in der Frühphase nach Schlaganfall oder bei stark dekompensierten geriatrischen Patienten.

Auch im Hinblick auf die ökonomische Perspektive spricht vieles für die Integration von CL-Systemen. Moderne CL-Systeme vereinen typischerweise die Funktionen passiver Mobilisation, assistiven Trainings und aktiver Ergometerbelastung in einem einzigen Gerät. Dies reduziert den Bedarf an separaten Einzelgeräten, senkt die Anschaffungs- und Wartungskosten und vereinfacht die Schulung des Personals. Die geringere technische Komplexität, der reduzierte Platzbedarf sowie die vielseitige Einsetzbarkeit im therapeutischen Alltag machen das Cycling nicht nur klinisch, sondern auch logistisch und ökonomisch zu einer hocheffizienten Trainingsmodalität.

Ein typisches RST Gerät benötigt mit Abmessungen von etwa 1,85 m × 0,76 m nahezu die doppelte Stellfläche eines CL-Systems (ca. 0,90 m × 0,57 m) und bringt mit rund 129 kg etwa das Dreifache an Gewicht mit sich. Dies erschwert nicht nur die flexible Nutzung innerhalb multipler Therapiebereiche, sondern limitiert auch die Mobilität des Geräts etwa bei Raumbedarf oder Reorganisation von Therapieeinheiten. RST-Systeme sind ausschließlich stationär einsetzbar; ein Patiententransfer auf den Gerätesitz ist erforderlich und erfordert bei erhöhtem Pflegebedarf in der Regel die Assistenz von ein bis zwei Betreuungspersonen.

Zyklische Ergometer hingegen sind in der Regel rollstuhlunterfahrbar, mobil gelagert und in ihrer Funktionsweise so konzipiert, dass sie auch bei stark eingeschränkter Muskelaktivität (Grad 0 oder 1) zum Einsatz kommen können. Dank integrierter Passiv- und Assistivmodi ist eine therapeutische Nutzung auch dann möglich, wenn die aktive Mitarbeit (noch) nicht oder nur teilweise gegeben ist – etwa in der Frühphase nach Schlaganfall oder bei stark dekompensierten geriatrischen Patienten.

Auch im Hinblick auf die ökonomische Perspektive spricht vieles für die Integration von CL-Systemen. Moderne CL-Systeme vereinen typischerweise die Funktionen passiver Mobilisation, assistiven Trainings und aktiver Ergometerbelastung in einem einzigen Gerät. Dies reduziert den Bedarf an separaten Einzelgeräten, senkt die Anschaffungs- und Wartungskosten und vereinfacht die Schulung des Personals. Die geringere technische Komplexität, der reduzierte Platzbedarf sowie die vielseitige Einsetzbarkeit im therapeutischen Alltag machen das Cycling nicht nur klinisch, sondern auch logistisch und ökonomisch zu einer hocheffizienten Trainingsmodalität.

Die konsequente Einbindung des zyklischen Bewegungstrainings in neurorehabilitative und geriatrische Versorgungsstandards unterstreicht den klinischen Stellenwert der Trainingsform.

Diskussion

Das RST bietet bei kooperativen Patienten mit gut erhaltener Rumpf- und Extremitätenfunktion ein stufenlos regulierbares Ganzkörpertraining, das insbesondere im Rahmen von Belastungstests zu leicht erhöhten VO₂-Spitzenwerten führen kann. Der Einbezug der oberen Extremitäten stellt hierbei einen potenziellen Vorteil dar, sofern eine aktive Mitwirkung gewährleistet ist. Gleichzeitig schränkt das rein aktive Funktionsprinzip den Einsatzbereich erheblich ein: Insbesondere in frühen Rehabilitationsphasen, bei motorisch schwer Betroffenen oder in hochpflegerischen Kontexten ist der therapeutische Zugang limitiert. Darüber hinaus bedingt das Bewegungsmuster des RST eine erhöhte mechanische Belastung der Kniegelenke infolge der höheren Momentspitzen bei der konzentrischen Extension, was insbesondere bei bestehenden Gelenkpathologien (z. B. Arthrose, posttraumatische Degeneration) kritisch zu bedenken ist.

Demgegenüber steht das CL mit einem deutlich breiteren therapeutischen Spektrum: Es reicht von passiver Frühmobilisation auf der Intensivstation über assistiv- symmetrisches motorisches Relearning bei schwerer Hemiparese bis hin zu aktiv-hochintensiven Trainingsprotokollen im Rahmen der Sekundärprävention. Diese Adaptionsfähigkeit wird durch die Möglichkeit motorunterstützter Bewegungsausführung sowie durch standardisierte Ergometriemodule mit präziser Steuerung der Trainingsparameter wesentlich erleichtert. Die Evidenzbasis ist breit gefächert und reicht von mechanistischen Studien zur Muskelaktivierung und neuroplastischen Reorganisation über randomisierte kontrollierte Studien bis hin zu Meta-Analysen und aktuellen Leitlinienempfehlungen. Insbesondere die Einbindung des CL in Frühmobilisationsprotokolle auf Intensivstationen sowie in neurorehabilitative und geriatrische Versorgungsstandards unterstreicht den klinischen Stellenwert dieser Trainingsform.

Demgegenüber steht das CL mit einem deutlich breiteren therapeutischen Spektrum: Es reicht von passiver Frühmobilisation auf der Intensivstation über assistiv- symmetrisches motorisches Relearning bei schwerer Hemiparese bis hin zu aktiv-hochintensiven Trainingsprotokollen im Rahmen der Sekundärprävention. Diese Adaptionsfähigkeit wird durch die Möglichkeit motorunterstützter Bewegungsausführung sowie durch standardisierte Ergometriemodule mit präziser Steuerung der Trainingsparameter wesentlich erleichtert. Die Evidenzbasis ist breit gefächert und reicht von mechanistischen Studien zur Muskelaktivierung und neuroplastischen Reorganisation über randomisierte kontrollierte Studien bis hin zu Meta-Analysen und aktuellen Leitlinienempfehlungen. Insbesondere die Einbindung des CL in Frühmobilisationsprotokolle auf Intensivstationen sowie in neurorehabilitative und geriatrische Versorgungsstandards unterstreicht den klinischen Stellenwert dieser Trainingsform.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung biomechanischer Belastungsprofile, neurophysiologischer Wirkmechanismen, evidenzbasierter Wirksamkeit und praktischer Implementierbarkeit spricht die aktuelle Gesamtdatenlage für den Einsatz von CL als primäres Ausdauergerät in der neurologischen und geriatrischen Rehabilitation. Das RST kann bei Vor-

liegen ausreichender aktiver Beinkraft und dem Wunsch nach zusätzlicher Armbeanspruchung eine sinnvolle Ergänzung darstellen, ersetzt jedoch nicht die Vielseitigkeit, Adaptierbarkeit und frühzeitige Einsetzbarkeit des Cyclings über das gesamte rehabilitative Kontinuum hinweg.

liegen ausreichender aktiver Beinkraft und dem Wunsch nach zusätzlicher Armbeanspruchung eine sinnvolle Ergänzung darstellen, ersetzt jedoch nicht die Vielseitigkeit, Adaptierbarkeit und frühzeitige Einsetzbarkeit des Cyclings über das gesamte rehabilitative Kontinuum hinweg.

Ambulante Rehabilitation

bemo

Cycling

Fachkreise

Stationäre Rehabilitation

Technologie & Entwicklung

THERAPY

THERAPY 2025-II

THERAPY Magazin

tigo

toro

Fabian Scheffold

Projektleiter New Business Development, THERA-Trainer

Fabian Scheffold ist als Projektleiter

im Bereich New Business

Development bereits seit mehreren

Jahren verantwortlich für

das Thema Sport in der Dialyse

bei THERA-Trainer. Durch seine

Erfahrung im Projekt hat er sich

ein breites Fachwissen sowie ein

spannendes Netzwerk aufgebaut.

Durch sein MBA-Studium

versteht er dabei auch die betriebswirtschaftlichen

Herausforderungen

der Dialysezentren.

References:

- Aaron SE, Vanderwerker CJ, Embry AE, Newton JH, Lee SCK, Gregory CM. FES-assisted Cycling Improves Aerobic Capacity and Locomotor Function Postcerebrovascular Accident. Med Sci Sports Exerc. 2018 Mar;50(3):400-406. doi: 10.1249/MSS.0000000000001457. PMID: 29461462; PMCID: PMC5847329.

- Barclay A, Gray S, Paul L, Rooney S. (2022). The effects of cycling using lower limb active passive trainers in people with neurological conditions: a systematic review. International Journal of Therapy And Rehabilitation. 29. 1-21. 10.12968/ijtr.2020.0171.

- Billinger SA, Tseng BY, Kluding PM. Modified total-body recumbent stepper exercise test for assessing peak oxygen consumption in people with chronic stroke. Phys Ther. 2008 Oct;88(10):1188-95. doi: 10.2522/ptj.20080072. Epub 2008 Sep 4. PMID: 18772275; PMCID: PMC2557055.

- Klarner T, Barss TS, Sun Y, Kaupp C, Zehr EP. Preservation of common rhythmic locomotor control despite weakened supraspinal regulation after stroke. Front Integr Neurosci. 2014 Dec 22;8:95. doi: 10.3389/fnint.2014.00095. PMID: 25565995; PMCID: PMC4273616.

- Kutzner I, Heinlein B, Graichen F, Bender A, Rohlmann A, Halder A, Beier A, Bergmann G. Loading of the knee joint during activities of daily living measured in vivo in five subjects. J Biomech. 2010 Aug 10;43(11):2164-73. doi: 10.1016/j.jbiomech.2010.03.046. PMID: 20537336.

- Linder SM, Lee J, Bethoux F, Persson D, Bischof-Bockbrader A, Davidson S, Li Y, Lapin B, Roberts J, Troha A, Maag L, Singh T, Alberts JL. An 8-week Forced-rate Aerobic Cycling Program Improves Cardiorespiratory Fitness in Persons With Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil. 2024 May;105(5):835-842. doi: 10.1016/j.apmr.2024.01.018. Epub 2024 Feb 11. PMID: 38350494; PMCID: PMC11069437.

- O’Grady HK, Hasan H, Rochwerg B, Cook DJ, Takaoka A, Utgikar R, Reid JC, Kho ME. Leg Cycle Ergometry in Critically Ill Patients - An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. NEJM Evid. 2024 Dec;3(12):EVIDoa2400194. doi: 10.1056/EVIDoa2400194. Epub 2024 Oct 9. PMID: 39382351.

- Tiebel, Jakob. (2018). Cycling for walking after stroke. 10.6084/m9.figshare.6016043.

- Veldema J, Jansen P. Ergometer Training in Stroke Rehabilitation: Systematic Review and Meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2020 Apr;101(4):674-689. doi: 10.1016/j.apmr.2019.09.017. Epub 2019 Nov 2. PMID: 31689416.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen